第一章 評価調査の目的・方法

1.1 評価調査の背景と目的1.1.1 評価調査の背景

ボリビアには多くの日系人や日本人移住者がおり、日本と伝統的に友好関係を築いてきた。南米諸国の中でも最も開発の遅れた貧しい国であることや、構造調整政策を実施して経済発展に努力していることなどから、日本は同国の国づくりを積極的に支援してきた。これまでに、無償資金協力と技術協力の各種協力スキームを実施している。

1995年4月には、プロジェクト確認調査団がボリビアを訪れ、1)基本的な保健・医療体制の確立や衛生教育の促進、2)高原地帯や渓谷地帯での地下水開発、3)ゴミ回収システムの確立を中心とした基礎生活分野の協力を実施する方向付けを行った。2001年4月にも同調査団が派遣され、ボリビアの政府方針をふまえて基礎生活分野と、道路・橋梁などのインフラ整備、環境保全と貧困対策を重点分野とする協力を引き続き進めることを確認した。

このように、これまでのボリビアへの開発援助は基礎生活分野に重点が置かれてきたが、保健セクターに関する評価やJICAが実施した国別事業評価など一部の評価を除くと、個別案件を超えたプログラム・レベルでの基礎生活分野の協力計画の策定と本格的な評価は実施されていない。今後もボリビアへの基礎生活分野の協力を重視し、同分野への開発援助の効果や効率を向上させるためには、これまでの実績と今後の同分野協力の方向性を検討することが肝要である。

1.1.2 評価調査の目的

本件評価調査を実施することにより、ボリビアに対する基礎生活分野協力の実績を客観的に把握し、今後、同分野での開発援助をより効果的・効率的に実施するための教訓を得る。また、評価結果を公表することにより、援助の透明性と説明責任を果たすことも目的とする。

1.2.評価調査の手法

1.2.1 基礎生活分野の定義

日本の旧ODA大綱(1992年)では、「基礎生活分野」は英語のBasic Human Needs (BHN)と同じ意味の表現として用いられている。

「人間の基本的ニーズ(BHN)の充足」は、1960年代後半から提起されるようになった開発論で、第二次世界大戦後の復興に向けた援助の中で、経済成長のみでは貧困削減を実現するのに十分でなく、人的資本への投資(教育、保健)が重要だという考え方である。具体的なBHNの定義と戦略は、1976年の世界雇用会議で国際労働機関(ILO)が、貧困層への所得分配の手段として打ち出した(ILO 1997)。1970年代には、世界銀行は他ドナーに先駆けて、BHNの充足(教育、健康、安全な水、栄養、家屋など)を方針とした援助を展開した(世界銀行 2000)。

現在、経済協力開発機構(OECD:Organization for Economic Co-operation and Development)の開発援助委員会(DAC: Development Assistance Committee)の援助項目の分類では、基礎生活分野(BHN)協力の実績は以下の援助項目を総計して算出している。

- 社会インフラ&サービス: 教育、保健、人口計画・リプロダクティブヘルス、水給・衛生、行政・市民社会、その他の社会インフラ

- 生産セクター: 農林水産業(農業、林業、水産業)

- 商品援助/一般プログラム援助: 開発的食糧援助

- 緊急援助

1.2.2 評価の枠組み

今回の評価では、基礎生活分野に対する日本の協力の目的、プロセス、結果の3つの観点から本件調査対象を分析する総合的な評価手法を採用した。評価に先立ち、調査事項や情報収集先をまとめた評価の枠組みを作成した。

基礎生活分野への日本の協力目的については、旧ODA大綱やODA中期政策に見られる日本の援助政策との整合性、当時ボリビアが直面していた開発課題との整合性、他のドナーのプログラムとの整合性など、ボリビアでの基礎生活分野協力の背景にある基本的な理念・考え方が妥当なものだったかどうかを検討した。

基礎生活分野への日本の協力のプロセスについては、「適切さ」と「効率性」の評価項目を設け、擬似プログラムの計画過程と実施過程が適切な体制と運営管理で効率的に行われたかなどを検討した。

援助の効果については、「有効性」と「インパクト」という評価項目を設けた。1996~2000年度の評価対象期間でのボリビアの社会経済指標の推移により、基礎生活分野協力の有効性を分析した。さらに、他ドナーの協力事業、ジェンダー関係の改善、環境などへの影響を調査し、日本の協力のインパクトを検討した。

表1.2-1 本評価調査の評価の枠組み(PDF)

表1.2-2 本評価調査の評価の枠組み(続き)(PDF)

表1.2-3 本評価調査の評価の枠組み(続き)(PDF)

1.2.3 基礎生活分野協力の目的

1996~2000年度に実施された日本の援助実績をもとに、対ボリビアの基礎生活分野協力の背景にある基本的な理念・考え方が妥当だったかどうか、以下の内容について分析した。

- 日本の「政府開発援助大綱」、「政府開発援助に関する中期政策」と整合性が取れているか。

- ボリビアの基礎生活分野協力の開発課題を整理し、開発課題体系図として取りまとめる。その体系図の中に日本の援助実績を位置づけた時に、援助と当時のボリビアの開発課題との間に整合性が見られるか。

- ボリビア政府が掲げる国家開発計画や当該セクターの重点課題などと日本の協力との間に整合性があるか。

- 他ドナーが把握していたボリビアの開発ニーズや優先度と日本の基礎生活分野協力との間に整合性があるか。

基礎生活分野協力の計画と実施のプロセスの分析は、当時のボリビア政府が掲げた開発課題、日本が派遣したプロジェクト確認調査団の協議内容、各協力事業が実施された時期を対比させる表を作成し、どのように各協力事業が実施されたかを把握することに努めた。その上で、評価対象時と現在の基礎生活分野協力の業務担当者に聞き取り調査を行い、日本による基礎生活分野協力の計画と実施のプロセスが、「適切」または「効率的」だったかどうかについて、以下に示す項目で分析した。

基礎生活分野協力の計画プロセスの妥当性・効率性への設問

| (1) | 協力案件の計画・形成過程で、以下の連携をどの程度念頭においていたか。 1)日本が実施した協力案件間との連携(スキーム別の連携なども検討) 2)開発課題体系図で示したセクターサブ目標との連携(取り組んでいく順番) 3)他のドナーとの連携 |

| (2) | 上記の連携は効率的に計画・形成されたか(時間的な流れが適切だったか)。 |

| (3) | 我が国の実施した協力案件は、他のドナーの案件との重複がなかったか。 |

| (4) | 終了した案件から得られた教訓や提言は、次の案件の計画・形成に生かされたか。

|

| (1) | 外務省(在ボリビア日本大使館)とJICA(在外事務所)の連携は妥当だったか。 |

| (2) | 案件実施中も、ボリビア政府や他のドナーとの調整・対話を継続し、案件の協力効果を向上させるように努めたか。

|

基礎生活分野協力から導き出される結果は、以下の「有効性」と「インパクト」の2つの視点から分析した。

有効性

基礎生活分野協力の擬似プログラムが、どの程度目標を達成したか。

インパクト

基礎生活分野協力の擬似プログラムにより、女性の地位向上や環境への影響など、派生的な社会、経済的影響があったか。

1.2.6 調査団員名簿と調査日程

| (1) | 平成15年10月12日(日)~21日(月) 調査団員 田中美穂 (アイ・シー・ネット株式会社 米国事務所 コンサルタント) 飯沼光生 (アイ・シー・ネット株式会社 コンサルタント) アドバイザー 村松安子 (東京女子大学 文理学部 教授) 高木 耕 (神田外語大学 国際言語文化学科 専任講師) オブザーバー 中垣朋博 (外務省経済協力局調査計画課評価班 外務事務官) 10月12日に調査団はラパスに到着したが、サンチェス・デ・ロサーダ大統領と先住民の対立が高まり、ラパス市内と周辺で住民暴動が発生するなど、ボリビア全土で治安が急速に悪化した。大使館との協議の結果、団員の安全面を優先し、現地調査を途中で打ち切り、調査団は急遽帰国した。 |

| (2) | 平成15年11月23日(日)~29日(土) 調査団員 田中美穂 (アイ・シー・ネット株式会社 米国事務所 コンサルタント) 治安の問題により10月の現地調査が中止されたため、治安状況が回復した11月下旬に現地調査を再度実施した。 |

| (3) | ローカルコンサルタント Jorge Rivera(Xperta SRL シニアコンサルタント) Juan Ramon Rivera(Xperta SRL コンサルタント) |

1.2.7 評価調査の対象にしたプロジェクト

本件調査の評価案件は、対象期間(1996年度~2000年度)に実施された基礎生活分野(保健医療、水・衛生、教育)における無償資金協力と技術協力の全案件である。有償資金協力については、1990年から新規案件の形成は見送られ、さらに1997年にボリビアはHIPC(重債務貧困国)イニシアティブの適応国となったことから、対象期間中の新規の円借款供与の実績はない。対象期間中に日本が実施した協力案件は、贈与(無償資金協力、技術協力)に絞られる。

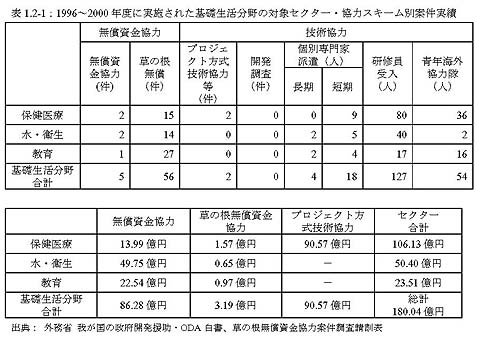

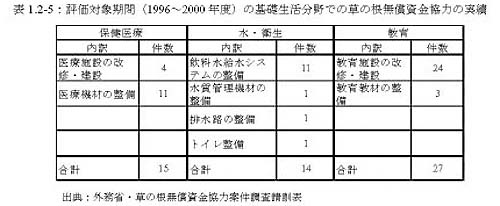

対象期間中の保健医療、水・衛生、教育の3つのセクターでの協力案件数は、以下の通りである。

これらの基礎生活分野協力に日本が投入した資金と人材は、金額ベースで180億400万円、派遣専門家、研修生、青年海外協力隊を合わせた技術協力に携わったのべ人数は305人だった。延べ受益者数は234万5700人7で、これは2001年のボリビアの全人口827万人の約28%に相当する(金額と受益者数の内訳については、別添資料1を参照)。

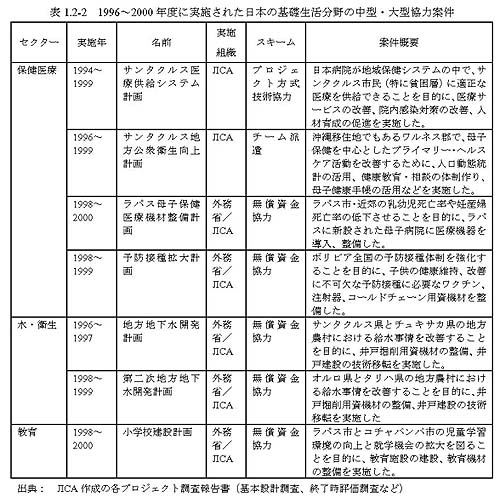

対象期間中の無償資金協力は5件(保健医療2件、水・衛生2件、教育1件)で、全ての基礎生活分野にわたって幅広く実施された。チーム派遣や研究協力を含むプロジェクト方式技術協力等は、保健医療分野で2件実施されただけである。基礎生活分野での開発調査は評価対象期間中、実施されていない。

基本的には評価対象期間内に行われた全案件が評価対象となるが、無償資金協力、プロジェクト方式技術協力、チーム派遣は1件当たりの投入が大きく、基礎生活分野の中型以上の案件として特に着目して評価を行った。

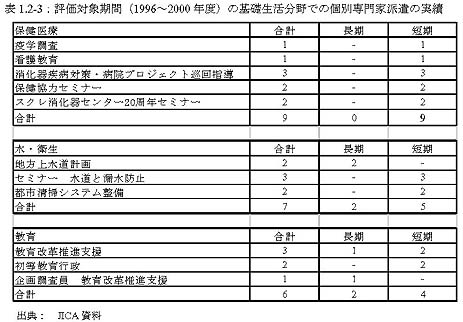

個別専門家派遣

保健医療セクターでは、評価対象期間中に個別専門家9人が短期派遣された。この短期専門家派遣の主な目的は、1970年代に日本が無償資金協力で建設した3カ所の消化器疾患研究センター(ラパス、スクレ、コチャバンバ)のフォローアップ、そして、プロジェクト方式技術協力「サンタクルス医療供給システム計画」が終了した直後のフォローアップだった。

水・衛生セクターでは、基礎衛生局に「地方上水道計画」の長期専門家が派遣された。同時期に実施された無償資金協力「地方地下水開発計画」と「第二次地方地下水計画」と連携しながら、専門家はソフト面を補う形で業務を行った。1993年には、日本の無償資金協力によるボリビア6都市の清掃機材整備のフォローアップとして、2人の都市清掃の短期専門家が派遣された。

教育セクターでは、無償資金協力「小学校建設計画」の実施と合わせる形で、教育関連の長期・短期専門家と企画調査員が派遣された。特に長期専門家は無償資金協力で建設されたラパス市やコチャバンバ市の小学校を巡回し、教員対象のセミナーや勉強会を開催した。

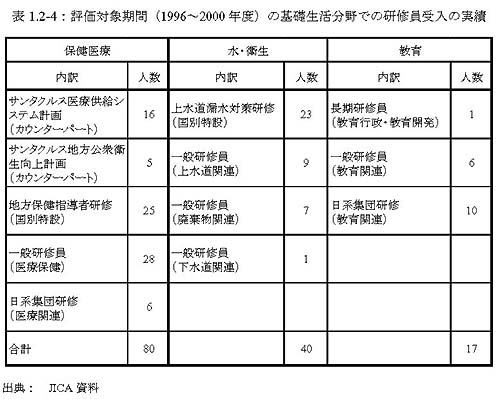

研修員受入

保健医療セクターでは、プロジェクト方式技術協力1件とチーム派遣1件が実施されたことから、主にプロジェクトのカウンターパートが日本での技術研修を受けた。また、地域保健指導者研修(国別特設)が1996~2000年度に毎年実施され、ボリビアからは毎年5人の研修員が派遣された。

水・衛生セクターでは、上水道と廃棄物処理に関連した研修コースにボリビアから研修員が派遣された。特に、上水道漏水対策研修(国別特設)は1996~2000年度に毎年実施され、毎年3~5人の研修員が派遣された。

教育セクターでは、2000年度から教育行政・開発の長期研修員1人が大阪大学大学院に修学しているが、一般の研修員の受入総数は5年間で6人と小さい。日系集団研修で派遣された日系人は10人と多く、日本語教師や情報処理などの研修を受けた。

草の根無償資金協力

草の根無償資金協力は、現地のニーズに即した即効性のある支援をするために、現地で活動するNGO、団体、自治体などに小額の無償資金(1000万円以内)を支援する協力スキームで、在外公館が運営管理している。評価対象期間には、保健医療セクターでは医療機材の整備と診療所施設の改修、水・衛生セクターではポンプや給水タンク設置などの上水道整備、教育セクターでは学校施設の増築や改修、教科書、玩具、書籍などの教育教材の整備などが、ボリビア全土で草の根無償資金協力により実施された。

草の根無償資金協力「サンタクルス・プラン3000上水道改良・拡大計画」で設置された揚水ポンプ |

日本の協力を示した、草の根無償資金協力「サンタクルス・プラン3000上水道改良・拡大計画」の看板 |

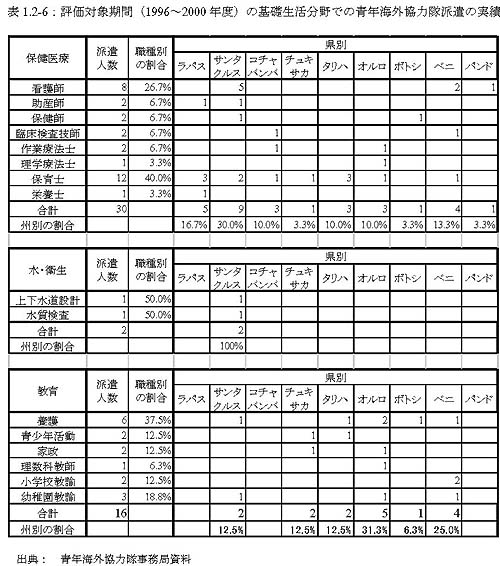

青年海外協力隊

保健医療セクターでは保育士と看護師の隊員派遣が多い。保育士は全国に広く派遣され、地方部の保育所への巡回指導を行った。草の根無償資金協力で整備された保育所で保育士隊員が活動した事例も見られた。看護師はサンタクルス県に集中して派遣された。

水・衛生セクターでの派遣は2人に留まったが、草の根無償資金協力と連携して、飲料水供給システムを整備した事例が見られた。

教育セクターでは、養護の隊員派遣が多く、主に障害者対象の教育施設に配属された。

セクター別の協力状況

評価対象時期(1996~2000年度)に日本が実施した基礎生活分野協力の部門別概要は以下の通り。

保健医療

サンタクルス県では、医療分野のプロジェクト方式技術協力と保健分野のチーム派遣の2つの中型以上の技術協力案件が実施された。ラパス市では、無償資金協力により新設れた母子病院の医療機材を整備した。草の根無償資金協力も、診療所建設や医療機材整備などの保健医療案件がラパス県(7件)とサンタクルス県(4件)に集中した。

無償資金協力による予防接種用のワクチンや機材の全国的規模での整備、無償資金協力で建設された3つの消化器疾患研究センター(ラパス、コチャバンバ、スクレ)への短期専門家チームによるフォローアップも行われたが、ボリビアの2つの中核都市であるラパス、サンタクルスを含む2県に、日本の保健医療セクターの協力案件は概ね集中した。

水・衛生

第1期としてサンタクルス県とチュキサカ県、第2期としてオルロ県とタリハ県の4県の地方部で、無償資金協力による地下水開発事業が実施された。この地下水開発事業と同時期に、上水道計画の個別専門家(長期派遣)が継続して派遣され、ボリビア政府内での水分野の人材育成に努めた。草の根無償資金協力では、無償資金協力の地下水開発では優先度が低いラパス県に重点に、地方部での上水道整備を実施した。

衛生関連では、無償資金協力で主要6都市で実施した清掃機材整備のフォローアップとして、短期専門家チームが派遣された。

このように、水・衛生セクターの協力案件は、地方部の地下水開発を中心に協力していた。

教育

無償資金協力により、小学校建設と機材整備がラパス市(14校)とコチャバンバ市(22校)で実施された。教育分野の長期・短期の個別専門家も派遣され、コチャバンバ市で基礎教育の改革プログラムを実践した。草の根無償資金協力でも、校舎改善や機材整備などの教育案件はラパス県(8件)とコチャバンバ県(5件)に集中している。

地域別の協力状況

無償資金協力やプロジェクト方式技術協力等の様な大型の案件については、保健医療と教育セクターでは、ラパス県、サンタクルス県、コチャンバンバ県の大きな都市を含む地域を中心に協力を行い、水・衛生セクターでは、チュキサカ県、オルロ県、タリハ県の人口の少ない地方部を中心に地下水開発の協力を行った。ポトシ県、ベニ県、パンド県には大型の援助案件の投入はなく、日本の基礎生活分野の協力事業が手薄な地域となった。

草の根無償資金協力は、保健医療、水・衛生、教育の3セクターにわたり、パンド州を除く全県に投入された。青年海外協力隊は、保健医療と教育のセクターで、地理的には概ね全県をカバーする形で派遣された。

表1.2-7:1996~2000年度における県別の基礎生活分野協力の実績(PDF) 8

7 無償資金協力「予防接種拡大計画」については受益者数が不明であったために、この数には含まれていない。

8 プロジェクト方式技術協力の略語。